📌 はじめに:男性育休、最大の壁は「言い出しづらさ」

育児休業を取りたい。でも、上司に言い出せない。 そんな悩みを抱える男性は少なくありません。

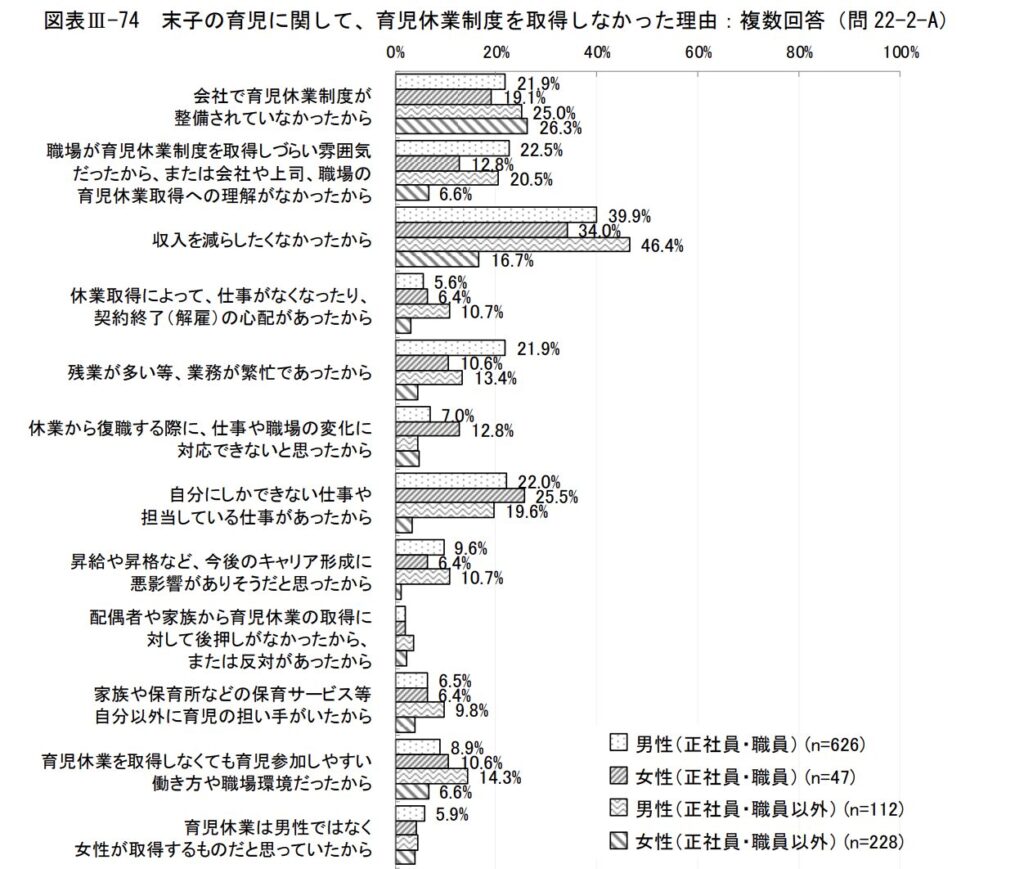

厚生労働省の調査(令和4年度「仕事と育児の両立に関する調査」)でも、 男性が育休を取得しなかった理由の上位に 「職場の雰囲気」「上司の理解不足」が挙げられており、その割合は女性との差が顕著です。

出典:令和4年度厚生労働省委託事業 仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査研究事業

仕事と育児等の両立支援に関するアンケート調査報告書 〈労働者調査〉(p115)

ミライママ

ミライママ“取りたくても言えない”って…男性育休は上司への説得が一番の壁だね。

国の調査でも、男性が育休をしなかった理由として、「取得しずらい雰囲気・上司の理解を得られない」等の声は、女性に比べてとても多いよ。

この記事では、

- 上司のタイプ別に分けた説得テンプレート

- 実際に育休を取得した私の体験談

- 引き継ぎの準備や社内説明の工夫 などを通して、「どう伝えればいいか」を解決します。

会社員として20年働きながら、思い切って1年の育児休業を取得。「お金・働き方・人生をどう選ぶか」を考え、本気で未来を変えていくと決めました。

このブログでは、男性育休のリアル、障害児育児、夢を追いかける過程・家族との毎日の気づきを発信しています

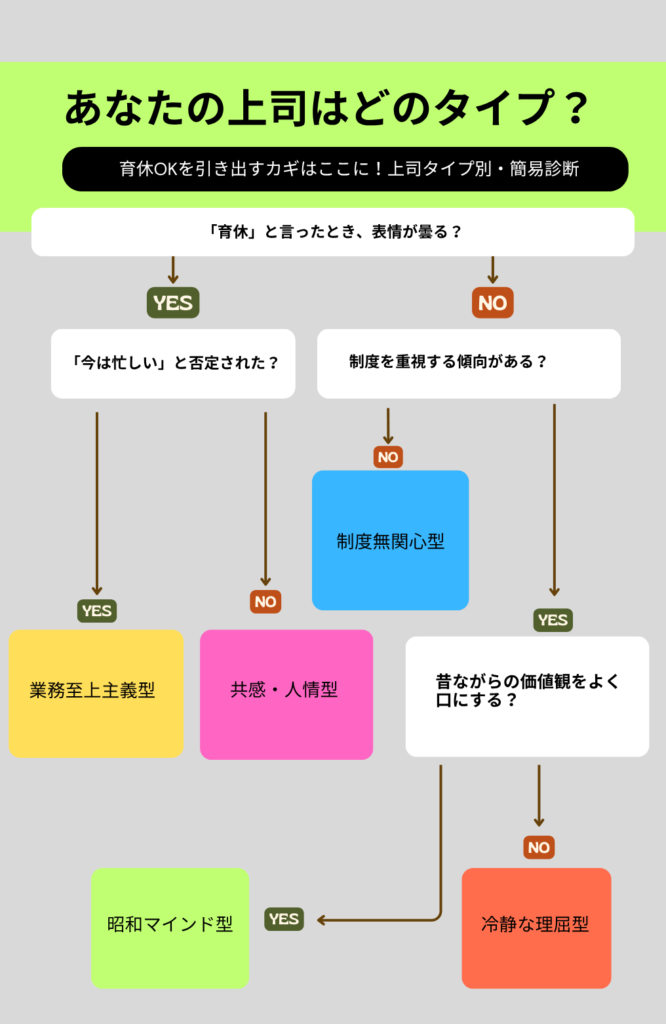

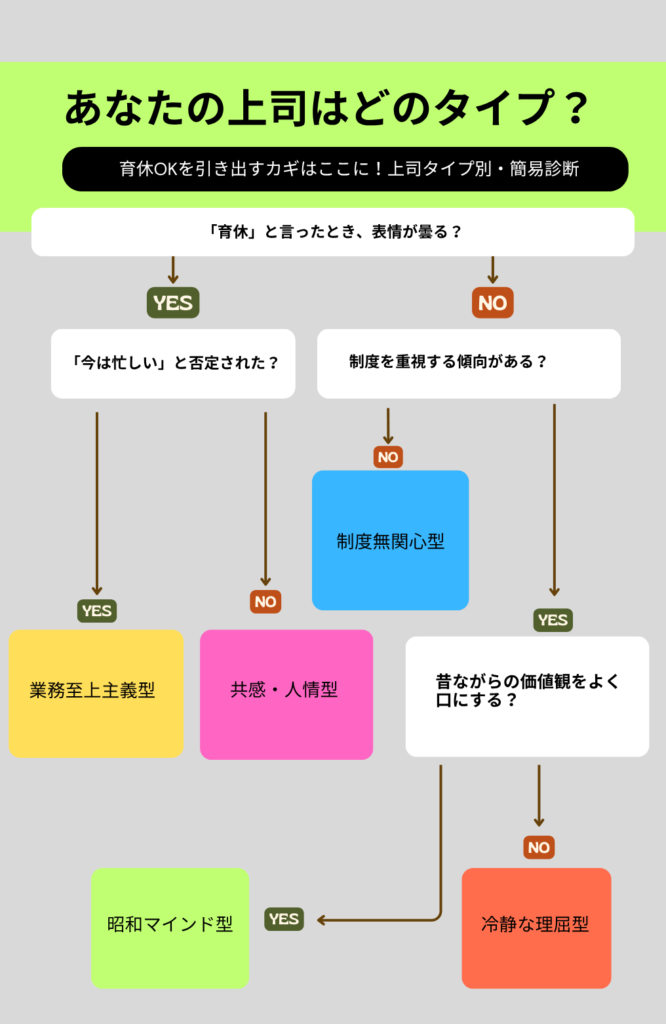

🧭 あなたの上司はどのタイプ?簡易診断チャート

どんな上司タイプかによって、説明の仕方も変わってくるよね。

冒頭のフローチャートで、上司のタイプをチェックしてみましょう。

📉 よくある上司の反応5選とタイプ分類

Xなどネットで調べたところ、こんな上司の反応があることがわかりました。

| 上司の反応 | タイプ | 心の中イメージ |

|---|---|---|

| 「前例がないぞ?」 | 昭和マインド型 | 「俺の時代にはなかった」 |

| 「回らなくなるぞ」 | 業務至上主義型 | 「チームの迷惑になる」 |

| 「本当に育児するのか?」 | 共感・人情型 | 「形だけじゃないの?」 |

| 「育休って何だ?」 | 制度無関心型 | 「詳しく知らん」 |

| 「そんなの評価に響くぞ」 | 冷静な理屈型 | 「昇進に影響ある」 |

次に、それぞれの説得法を解説します。

🛠 上司タイプ別:説得テンプレート

① 昭和マインド型

"男性は"育休いらないでしょみたいな簡単な二元論の話をする人って、世の中の背景や原因→結果という考え方はせずに、俺の思想・先入観の正しさを証明→理由付けという思考の流れが基本的に逆なので、自分の考えの正しさを裏付ける意見以外は納得しない。

— ちぃぱぱ (@chiipapa4554) May 30, 2024

故に説明するだけ無駄。

📌 説得のポイント:「時代の変化」「制度の後押し」「家庭の実情」

説得例:

ポイント:時代の変化+家族の事情+制度の流れ

「課長の頃と今では育児に対する考え方が変わっています。国も“男性育休の推進”を打ち出しています。実際、同じ部署の●●さんも育休を取って職場復帰しており、良い前例となっています。」

「産後は母子ともに体調が不安定なことが多く、どうしても自分のサポートが必要な状況です。家庭の事情をご理解いただけると助かります。」

「実は、厚生労働省の助成制度を活用することで、職場にもプラスがある仕組みになっています。概要資料もご用意しています。」

わかってもらえないなら、以下の方のように上の上司や、総務部門の方から説明してもらうようにするのも良いかもしれませんね。

✨育休取得に向けた取り組み✨

— となりー (@tonarylabo) February 4, 2022

上司包囲網編

①最速で上司と人事に育休取得を伝える(安定期待たない)

②周囲にアピール

〜異動〜

③職場で育休取得宣言、同僚を味方に

④人事を味方に(書類説明時)←イマココ

⑤上司の上司を味方に

⑥上司説得

⑦書類作成と承認

敵とか味方💨異動が原因だなぁ…

② 業務至上主義型

男性育休9カ月希望、面談で上司が放った許せない言葉 妻は激怒したhttps://t.co/S4qhICLDSP

— 朝日新聞デジタル速報席 (@asahicom) June 28, 2022

「9カ月? そんなに長いの? せいぜい1カ月くらいかと思ってた」

上司に育休の相談をした30代の男性。

1時間近くの面談で、今も記憶から消せない言葉がいくつもあったといいます。 pic.twitter.com/OvBDKhl0z1

📌 説得のポイント:「迷惑をかけない段取り」+「数字で見せる安心感」

説得例:

「「育休の取得希望期間は〇月〇日から〇月〇日です。プロジェクトの進行は●●さんと引き継ぎ済みで、進捗管理表も整えました。」

「万一の緊急時にはリモート対応も検討しており、対応フローや連絡ルートも事前に共有いたします。」

「また、育休取得により助成金制度が活用できることで、人件費の補填や企業評価の向上にもつながります。詳しくは人事部にも相談済です。」

③ 共感・人情型

『奥さんにもっと頑張ってもらって』育休を取る相談をした時の上司からの一言。もっと頑張れ?いやいや、もう日々頑張ってるよ。育休取ることは奥さんが楽するためじゃない。かけがえのない『今』を大切にしたいだけや!この言葉から反骨心が生まれ絶対取ってやる!と掴んだ育休の話。会社を変えるぞ👍

— たけゆうパパ (@takeyupapa) November 18, 2020

📌 説得のポイント:素直な気持ち+家庭の事情

説得例:

「実は、妻が体調を崩しやすく、産後は育児と家事を一人でこなすのが難しい状態です。子どもや家族のためにも、今だけは自分が一緒にいる必要があると判断しました。」

「この職場で日頃からお世話になっていることへの感謝もありますし、復帰後はしっかりと恩返しできるような働き方をするつもりです。」

④ 制度無関心型

上司は男性育休義務化を知らない…

— イクダン@ 男性育休長期取得への道 出版 (@IkukyuD) July 19, 2022

先日、男性育休取得について小学校の教員の方から相談を受けた。今年度に入り、妊娠の報告をしたが、育休取得について聞かれなかった。だから、自分から伝えた。すると、期間を短くして欲しいと言われた。

これが現実。https://t.co/P7Tydtmd6L

📌 説得のポイント:制度の説明を丁寧に+会社のメリットも添える

説得例:

「育休は法律で認められており、企業側の助成金制度もあります(厚労省:育児介護休業法)。短期間でも取得しやすい制度です。概要資料を共有してもよろしいでしょうか?」

小さな企業などでは、まだまだ制度に無関心な経営者も。厚生労働省の管理職向けのサイトも必要に応じて案内。

⑤ 冷静な理屈型

📌 説得のポイント:構造的な説明+会社メリットの提示

説得例:

「現時点で業務の棚卸しを行い、タスクごとに進行表と代替案を作成しました。引き継ぎは●●さんにお願いし、進行中の案件については状況報告の共有体制も整えています。」

「加えて、男性育休の取得は社外的にも“働きやすい企業”としての印象を高める要素になり、企業価値向上につながると考えています。」

「育休中も自己研鑽に努め、復帰後には業務効率化や改善提案にも貢献したいと考えています。」

📖 実体験:僕が育休を伝えたとき

僕が育休を申し出たのは、出産の半年以上前。

自分の中では「本当に取っていいの?」「人がいないのに長期休みなんて…」という緊張感が漂っていました。

そんな空気も少しあったけれど、家庭の事情を話したらみんな理解してくれました。

「大丈夫、しっかり育児頑張って、ちゃんと戻っておいでよ」って言ってくれた。

とてもありがたかったです。

人情のある職場に恵まれたこと、感謝しています。

男性育休は「交渉」じゃない、「共に働く人との対話」

最初は“説得”のつもりでした。でも本当は、“対話”だったんだと今は思います。

上司も同僚も、最初は戸惑っていただけ。誠意と段取りと、本気の気持ちを示せば、道は開けます。

ほんとに、パパがいてくれて助かったよ…ありがとう。

🎯 最後に:この記事を読んでいるあなたへ

育休を取るのは勇気が要ります。

でも、それは「家庭を守る責任を果たす」ことでもあります。

あなたの行動が、後に続く後輩や同僚の未来も変えるかもしれません。

正直に、自分の気持ちや環境を話してみてください。

思っているよりも、周りはちゃんと受け止めてくれます。

あなたも、この記事を参考に、ぜひ一歩踏み出してください。

コメント