会社員として20年働きながら、思い切って1年の育児休業を取得。「お金・働き方・人生をどう選ぶか」を考え、本気で未来を変えていくと決めました。

このブログでは、男性育休のリアル、障害児育児、夢を追いかける過程・家族との毎日の気づきを発信しています

はじめに

育休取る予定のパパママ必見👶

— 田畑 真吾 | 公認会計士×Kindle出版 (@TabataShingo) August 11, 2025

知ってるだけで数万円お得になる話。育休中は、社会保険料が免除✨しかも将来の年金額は減らない!

でも取り方にはコツがあります👀

🔸月をまたぐように取ると1ヶ月分免除

例:2/26〜3/1の育休 →2月分の保険料まるまる免除

🔸賞与月は要注意… pic.twitter.com/4NIqJj5mt0

男性育休の取得率は年々上昇していますが、「いつ休むか」のタイミング次第で、受け取れる給付金や手取り額に大きな差が出ます。この差は、最大で数十万円に上ることも。

特に2022年10月、2025年4月の法改正により、男性の育休の取り方(分割取得、短期取得など)は劇的に変化しました。

ユウキパパ

ユウキパパ制度の全貌を理解し、あなたとご家族にとって最適なタイミングを見つけましょう。上手く活用して頂ければと思います。

本記事は、筆者の経験と公的な情報源に基づき、2025年4月時点の育児休業制度(特に金銭面)について解説したものですが、以下の点にご注意ください。

- 情報の正確性・完全性について:

- 制度の内容(給付金、社会保険料免除の要件など)は、法改正や制度運用の方針により変更される可能性があります。本記事の情報は、あくまで参考情報としてご活用ください。

- 個別具体的な判断について:

- 育児休業給付金や社会保険料の免除の適用、計算方法などは、個々の雇用形態、給与体系、会社の就業規則、および加入する健康保険組合などによって異なります。

- 最終的な確認について:

- 育児休業を取得する際の正確な手続きや金銭的な影響(給付額、社会保険料の免除、住民税の支払いなど)については、必ず勤務先の人事・総務部門、社会保険労務士、ハローワーク、または年金事務所などの専門機関に個別にご確認ください。

法改正の最大の目玉:給付率80%の活用

2025年4月以降、育児休業期間中の給付率が大幅に引き上げられる制度が創設されています。

| 給付金の種類 | 期間 | 給付率(額面) | 手取りベース | 根拠となる制度・資料 |

| 出生後休業支援給付金 | 子の出生後56日以内のうち28日間まで | 80% (67% + 13%上乗せ) | 約100%相当 | 雇用保険法に基づく給付金(2025年4月1日創設) |

これは、従来の育児休業給付金(最大67%)と比較して給付額が大きく増加するものです。

子の出生後8週間(56日)以内の期間に、パパ(被保険者)が通算14日以上の育児休業(出生時育児休業を含む)を取得し、かつ、配偶者(ママ)も一定の要件を満たした場合に、最大28日間支給されます。育児休業等給付金は非課税であり、休業期間中は社会保険料が免除されるため、額面80%の給付率が手取りで約100%相当となります。

男性の長期育休を支える「マネー戦略3原則」

長期育休を経済的に成功させるために重要な3つの戦略と、その公的な根拠となる制度活用法を解説します。

原則1:出生直後に「給付率最大化」の休業を組み込む戦略

戦略:2025年4月に法改正が施行された 「出生後休業支援給付金」を確実に受給する。具体的には、出生後8週間以内の「最初の14日間(またはそれ以上)」の育休を計画的に取得します。

給付率80%(手取り約100%)の給付を受けるためには、子の出生後56日間のうちに14日以上の産後パパ育休(出生時育児休業)を取得することが条件となります。14日未満であったり、育休に入る時期が遅すぎると給付額は増えません。

受給をできる人はママにも一定の条件があります。厚生労働省の要件確認ツールが便利!よく検討してみてください。

原則2:休業の「開始日」を調整し「社会保険料を節約」する戦略

戦略: 育休期間の前後で社会保険料(厚生年金・健康保険)の免除を最大限受けられるように、休業開始日と終了日を調整します。

1. 給与計算期間の「月末」に育休を取得する

◦ 毎月の給与にかかる社会保険料は、月末に1日だけでも育児休業を取得することで、その月の社会保険料が免除されます。

◦ ただし、1ヶ月未満の育児休業の場合は、月末に取得していなくても14日以上の休業で免除されます。

◦ この免除制度は、将来の年金受給額には影響しません(免除されても保険料を納めた期間として扱われる)。

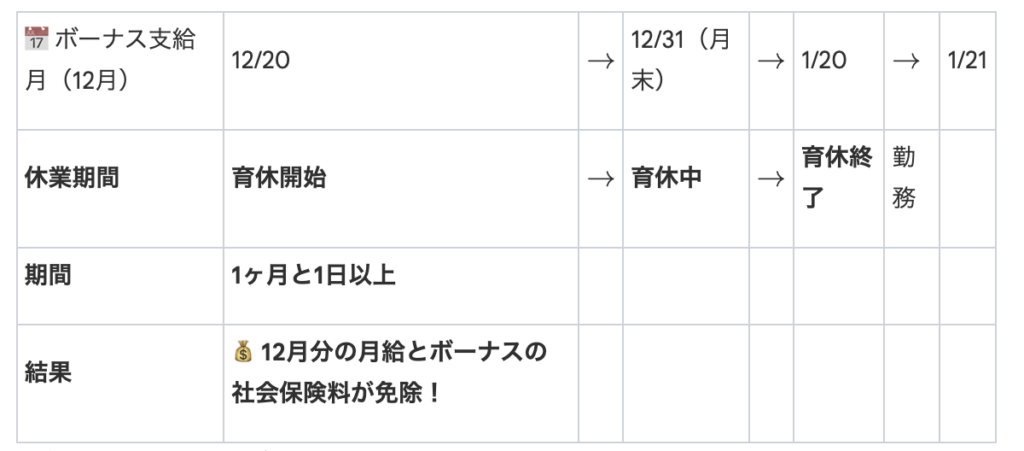

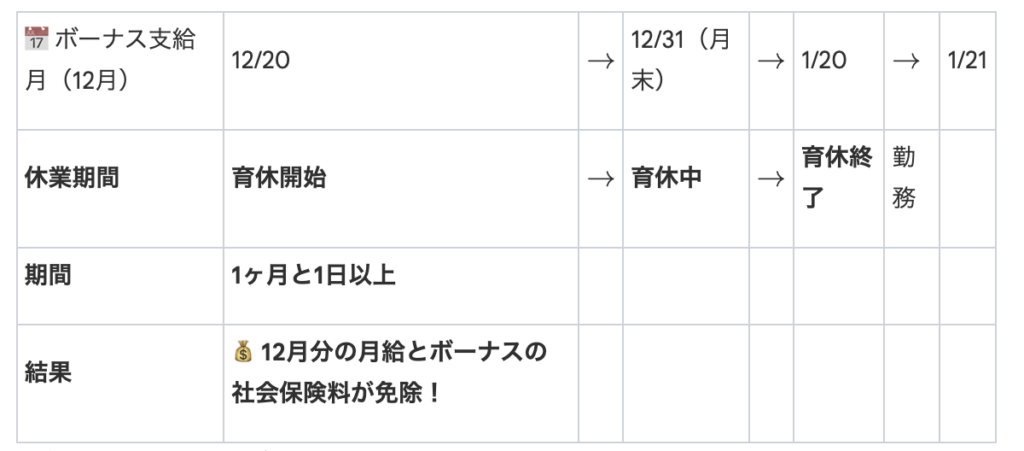

2. ボーナス支給月を跨ぐ「1ヶ月を超える育休」を取得する

ボーナスにかかる保険料を免除するためには、月末を挟んで1ヶ月を超える連続した育児休業が必要です!

◦ 例えば、12月にボーナスが出る会社であれば、12月20日から翌年1月20日まで(1ヶ月超)育休を取得すれば、12月分の給与とボーナスの社会保険料が免除され、大きな節約効果が得られます。

ボーナスにかかる保険料を免除するためには、月末を挟んで1ヶ月を超える連続した育児休業を取得する。

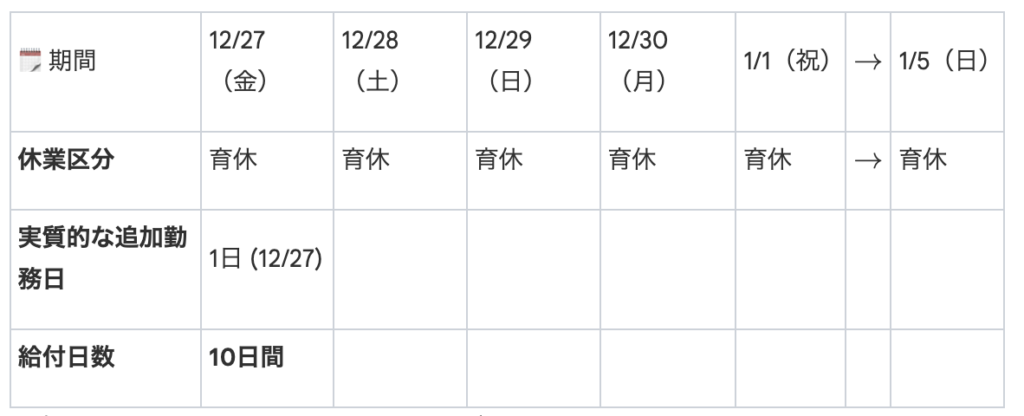

原則3:長期連休を利用し「給付日数を最大化」する戦略

戦略: 育児休業の期間に土日祝日などの休日を意図的に含め、給付総額を増やします。

ポイント: 12/27(金)に育休を開始すれば、実質1日勤務を休むだけで、長期連休全体(10日間)の給付金を得ることができます

1. 休日も給付対象となることを理解する: 育児休業給付金は、土日や祝日などの休日も含めて支給されます。

2. 長期連休に組み込む: 年末年始やゴールデンウィークなどの長期連休を育休期間に含めることで、実質的に追加で休む勤務日数を抑えながら、連休期間全体に対して給付金を受け取ることができます。

3. 土曜始まり・日曜終わりの原則を活用する: 休日も給付されるため、土日休みの会社の場合、土曜始まりで勤務日を挟み、日曜終わりで育休を取得することで、わずかですが多く給付金を受け取ることが可能になります。

【重要】育休と有給休暇を組み合わせるメリット:柔軟性と税金戦略

育休の経済的メリット(社会保険料免除)を絶対に損なわないように、有給休暇を育休期間の「外側」に配置すること!

これは、育休期間中に有給を使うと、社会保険料免除が途切れたり、育休の分割回数(原則2回)を消費したりするリスクがあるためです。

以下に、長期育休を前提とした、有給休暇の最も効果的な活用法を2つご紹介します。

1. 育休開始前の「収入補強・準備期間」として使う

長期育休に入る前に有給休暇を消化することで、給与100%の現金を確保し、育休中の収入減に備えることができます。

| 戦略 | 目的と効果 |

| 産前休業前の消化 | 体調管理と生活費の確保:出産前の体調が不安定な時期に、早めに有給休暇に入り、給与(100%)を確保しつつ、産休・育休の準備期間にあてます。 |

| 社会保険料の調整 | 育休開始直前に給与所得を増やすことで、育休給付金の算定基準額(直近6か月の平均給与)を間接的に上げる効果も期待できます(ただし、これは会社の給与体系によります)。 |

2. 復職前の「慣らし期間・収入のつなぎ」として使う

長期育休が終了した後、本格的な復職の前に有給休暇を消化することで、家庭とキャリアの両方にメリットがあります。

| 戦略 | 目的と効果 |

| 復職直前の消化 | 生活の慣らし期間:復職前に有給を使い、保育園の慣らし保育への送り迎えや、生活リズムを仕事モードに戻す準備期間にあてます。 |

| 復職手当金へのつなぎ | 収入の底上げ:育休給付金(約50~67%)が途切れた後、本格的な給与(100%)が支給されるまでの間に、有給休暇で100%収入の期間を設けることで、家計の急激な変化を緩和します。 |

最も効果的な組み合わせの原則

長期育休の計画では、以下の原則を守ることが、最も金銭的に有利になります。

| 優先度 | 制度の利用 | 理由 |

| 最優先 | 育休・産後パパ育休の期間を連続させる | 社会保険料免除を確実に得るため。 |

| 第二 | 有給休暇を育休の前後(外側)に配置する | 育休の中断による免除の喪失や、分割回数の消費リスクを避けるため。 |

| 第三 | 育休の開始・終了日を調整する | 月をまたぐように設定し、社会保険料の免除月を最大化するため。 |

まとめ:長期育休を成功させるために

パパの長期育休を成功させるためには、2025年4月の法改正で強化される給付金制度(特に手取り約100%の給付)を最大限活用し、社会保険料免除のルールや年収調整のための有給休暇の利用など、制度の組み合わせを計画することが不可欠です。

これらのマネー戦略はあくまで育児をサポートするための手段。夫婦で「いつパパの育休が必要か」をしっかりと話し合いをすることが一番です。

金銭的なメリットだけでなく、育児の必要な時期を考えて休業時期を決定することが大切だよね。

育児休業給付金および関連制度の根拠(参照元一覧)

| 項目 | 概要/詳細 | 根拠資料(発行元) | 根拠ページ/URL |

|---|---|---|---|

| 育児休業給付金の支給率(67%/50%) | 休業開始時賃金日額の67%(181日目以降は50%)が支給されること。 | 育児休業等給付の内容と支給申請手続 | 厚生労働省PDF(令和6年6月版)(4・16ページ) |

| 出生後休業支援給付金(合計80%) | 育児休業等給付に13%上乗せされ、合計で80%(手取り10割相当)となること(令和7年4月創設)。 | 育児休業等給付の内容と支給申請手続 | 厚生労働省PDF(令和6年6月版)(4・16ページ) |

| 産後パパ育休(出生時育児休業) | 子の出生後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回まで分割取得できる制度であること。 | 産後パパ育休|育児休業制度特設サイト(厚生労働省) | 厚生労働省 産後パパ育休ページ |

| 社会保険料免除の改正(月次) | 育休開始日が含まれる月に14日以上育休を取得した場合も免除となる(令和4年10月改正)。 | 令和4年10月からの社会保険料免除要件改正(日本年金機構) | 日本年金機構HP |

| 社会保険料免除の改正(賞与) | 当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育休取得が免除の条件(令和4年10月改正)。 | 令和4年10月からの社会保険料免除要件改正(日本年金機構) | 日本年金機構HP |

| 制度全般の参照先 | 育児・介護休業法に関する制度概要、改正情報。 | 厚生労働省 雇用環境・均等部(室) | 厚生労働省HP 育児・介護休業法 |

コメント